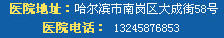

年,曾祖母和叔祖母以及我的伯伯、姑姑合影作者:王伟凯曾祖母是一种书面称呼,在我们冀南农村,一般称呼为老奶奶,意思是比奶奶还高一辈的家族女性。实际上很早之前,我就想写写我的老奶奶,但苦于对其生活背景了解不多,而且作为一个普通农村老太,她也并无多少突出之处,只知道她老人家结婚10年,寡居34载,26岁独掌门户,把三个继子女与两个亲生儿子同样看待。正是这样一个命运多舛之人,却为我们家族的发展、家族的和谐、家风的传承奠定了基础。老奶奶历经清朝、民国、新中国三个时期,据家谱所载,老奶奶出生于清光绪二十六年(公元年),时值国家山河破碎之际,她的出生就注定了一生的坎坷。我的老爷爷出生于清光绪四年(公元年),当时我们家虽不是太富有,但因为我的高祖、也就是老爷爷的父亲曾经在乡村做村长,属于最低级的社会组织吏员,家里有几十亩土地,所以温饱方面当无多大问题。我老爷爷的第一任妻子,也就是我的前老奶奶生下三个子女之后去世,我的老奶奶作为继室嫁到我们家。在古代社会,很是讲究门当户对,虽然我老爷爷比老奶奶大了22岁。据推算,老奶奶过门时的年龄当在17岁左右。我的老爷爷是个苦命之人,12岁时父母先后离世,这样,我的老奶奶,一个17岁的女孩,进门就担负起照顾三个继子女、处理家务的责任。但事实上也很是难为老奶奶,因为她的娘家也曾是大户人家,过的是无忧无虑的生活,对一些基本的生活技能很是薄弱,虽然如此,但老奶奶宽厚善良的性格却值得人敬重。如果说老爷爷命苦,幼年失怙,但老奶奶的命运更苦,年左右老奶奶嫁给老爷爷,但仅仅共同生活了不到10年,在年前后,老爷爷突然无疾而终,也就是说老奶奶从26岁就开始寡居,可以想象,26岁正值青春年华,而老奶奶却要独自面对生活、面对社会,当时我的爷爷8岁,叔爷爷3岁,三个继子女,伯爷爷16岁,另外两位姑奶奶已经出嫁。老奶奶一方面要维持家庭发展,另一方面也要协调照顾好继子女的生活。在世人的眼中,继母的形象总是不那么美好,但我的老奶奶却对待继子女超过了自己的亲生。按当时的风俗,出嫁的女儿一般在正月十五元宵节、五月初五端阳节、八月十五中秋节过后,要回娘家住一段时间,每当两位姑奶奶回娘家居住时,老奶奶就把卖布的商贩叫到家里,让姑奶奶随便挑买,毫不吝啬,这固然与家庭经济条件宽裕有关,但更重要的是老奶奶本人的善良本性和亲亲认知。我的一位姑奶奶去世时,老奶奶穿着打补丁的衣服前去吊祭,据我的表伯父云涛先生言(云涛伯父今年已岁高龄,仍思维敏捷、身体康健),老奶奶在灵堂很是伤心,一直蹲在地上,给自己的闺女烧纸,补丁裤子、不停烧纸是云涛伯父最深刻的印象,虽然这已是80年前之事。(穿着补丁裤子不是家庭贫困,而是痛苦的象征,意味家里的至亲去世,自己只能素服。)正是由于老奶奶的善良,她的三个儿媳妇(也就是我奶奶她们妯娌三人)很是敬重自己的婆婆,小时候曾多次听我的奶奶和叔奶奶说,他们早晨起来的第一件事就是去老奶奶的房间,询问做什么饭、干什么活、做什么事等等。老爷爷去世后,老奶奶的弟弟(我们那边称之为舅爷)长年在我们家生活,帮着料理家务,但不容否认,人都是自私的,其中一位舅爷不但时常用一些不光明的伎俩拿走我们家的一些东西,而且竟然还把老奶奶的一些陪嫁如当时的红木衣柜、大型座钟拉了回去,老奶奶是个善良的人,又不善言辞,日久郁闷,再加上让老人气愤的其它因素,在老人家50岁时,患上了癫痫病,用我们农村的话说就是“气出来的病”。姑且不论老奶奶的病,就是从她不主动把财产弄回娘家,而且弟弟拿回去后,她还很生气这一点来看,老奶奶是个很践行和遵循传统道德的老人,也正因为老奶奶的为人,我的伯祖虽然是继子,对老奶奶却很是孝顺,每逢集市,总是买新鲜的吃食带给老人家。老奶奶患病后,一直由叔祖母照顾,叔祖母郭氏在某种性格上与老奶奶一样,是个不善言辞且为人宽厚的善良老人,据家人言,叔祖母自嫁到我们家,就一直和老奶奶一起生活,他们的婆媳关系真的就像母女。老奶奶患了癫痫病后,发作起来大小便失禁,叔祖母每次都是及时给老奶奶更换衣裤,从不让老人穿不干净的衣服。作为后辈,我们很是感谢叔祖母的辛苦,更感谢她老人家照顾老奶奶的付出。家风的形成不是一种强制,而是靠人的自觉。老奶奶用她的行为给自己的后辈做出了示范,我爷爷兄弟三人虽同父异母,但很是团结友爱,而这种氛围一直到今天仍存在于我们的家族,我的父辈亲叔伯兄弟姐妹11人,他们彼此之间亲亲相依,没有丝毫的血缘差距感,我们这一辈也是如此。老爷爷过早仙逝,老奶奶承担起了家风的教导传承,现在回想起来,作为旧社会的女人能够做到的确不易。善良的人为人所赞,但无形中自己也承受着诸多压力和痛苦,当时我的叔祖父远在湖南工作,老奶奶思念幼子,再加疾病缠身,年麦收过后,老奶奶即撒手人寰,寿享59春。时光荏苒,老奶奶去世已一甲子,现最小曾孙已过而立,诸位玄孙参加工作者有之,大学就读者有之,怀宗追远,饮水思源。惟愿老奶奶佑护后人成人成才,以德兴家,以才报国,门楣兴旺发达矣!————[说明:作者王伟凯,天津市中国特色社会主义理论体系研究中心秘书长、研究员。多年来,作者悉心搜集整理家族史料,潜心研究家族文化,旨在弘扬传承家族优秀传统文化,建设良好家风,修身齐家,缅怀祖先,启迪后人,促进社会文明建设。河北威县潘固村王氏家族的系列故事,是王伟凯先生近期原创作品,授权发布。]

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbhl/8083.html

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbhl/8083.html